কলমে – সায়ন্তন দত্ত

‘শিল্প আমাদের যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে কখনও সেটা খুবই তীব্র হতে পারে। আমরা প্রায়ই বলি, কোনো বই আমাদের এক্কেবারে ‘পেড়ে ফেলেছে’, বা কোনো সিনেমা একবার দেখার পর ভীষণ ‘আকর্ষণ করছে’। এই সমস্তই আসলে বলে, কীভাবে কোনো শিল্প আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আমাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে করে, আমাদের বিচলিত করে বা তীব্র ভালো লাগায়। কীভাবে এটা সম্ভব হয়? শিল্পী এক ধরণের প্যাটার্ন নির্মাণ করেন। যার ওপর নির্ভর করে তিনি আসলে আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের পথে এগোন – যাতে আমরা একটা সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। এই কারণেই, মাধ্যম নির্বিশেষে ‘ফর্ম’ কোনো শিল্পের উৎকর্ষতার প্রধাণ কেন্দ্রবিন্দু।’

ডেভিড বর্ডওয়েল, ‘ফিল্ম আর্টঃ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন’

কথাগুলো অজানা নয়। নতুন তো নয়ই। কিন্তু আবার বলা, কারণ আমাদের এই বাংলা বাজারে, নানা অজানা কারণে (একধরণের তরল সরল বামপন্থা, চিন্তাহীনতা) শিল্প নিয়ে ভাবনা চিন্তায় ‘ফর্ম’ জিনিসটাকে গুরুত্ব দেওয়া বোধহয় সবচেয়ে কম হয়। যারা শিল্প দেখেন, শিল্প উপভোগ করেন এবং শিল্প নিয়ে আলোচনা করেন – পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এই তিন শ্রেণীই সাধারণভাবে ভীষণ চিন্তিত শিল্পের কনটেন্ট নিয়ে। “আরে দাদা তুমি একটা ফিল্ম করেছ সেখানে একটা চরিত্র মিসোজিনিস্ট কথা কেন বলছে?” “আরে ভাই তোমার কবিতায় তুমি শ্রমিক শ্রেণীর কন্ঠস্বর আনছ না? তোমার শ্রেণী চেতনা কী বলছে?” এ জাতীয় কথা ওপরের তিন ভাগে কোনো অংশের আমরা যারা একটু আধটু পরিচয় পেয়েছি, তারা সবাই কম বেশী শুনেছি। শুনে শুনে কান পচে গিয়েছে। তাই আমাদের প্রয়োজন এই প্রশ্নগুলোকে খানিক তলিয়ে দেখা। একই সাথে এর কোনো ভিত্তি আছে কীনা তাও যাচাই করা। আর যদি ভিত্তি না থাকে, তাহলে কেনই বা ভিত্তি নেই তা নির্ণয় করা।

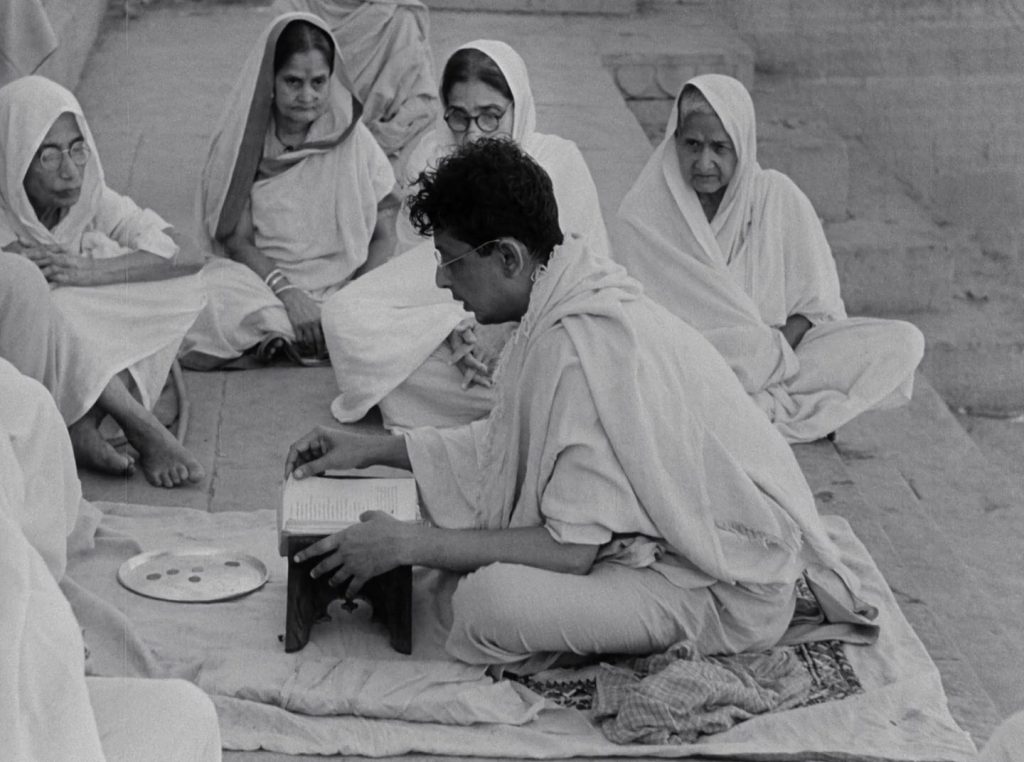

হরিহর কথকতা করছেন। বলার কায়দায় চিরায়ত পুরাণের গল্প হয়ে উঠছে অসামান্য

শিল্পে, যে কোনো শিল্পে, আপনি কী বলছেন, তার চেয়ে অন্ততঃ কয়েক গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি কীভাবে বলছেন। এটি মানব সভ্যতার শুরুর দিন থেকে শিল্পের প্রাথমিক নিয়ম। আপনি ভাবছেন নিয়ম কে ঠিক করে দিল? একটা পরীক্ষা করুন, প্রমাণ পাবেন। আপনার প্রিয়তম সিনেমা, ধরুন, আপনি পাঁচজন বন্ধুর সাথে দেখতে গিয়েছেন। আপনার ষষ্ঠ বন্ধু, যিনি দেখতে যাননি, তাঁকে আপনারা সব্বাই ফিরে এসে সিনেমার গল্পটা আলাদা আলাদা করে বললেন। দেখবেন, প্রত্যেকের বলায় আপনার ষষ্ঠ বন্ধুটির অভিজ্ঞতা আলাদা আলাদা হচ্ছে। সে কারও গল্প বেশী মন দিয়ে শুনছে, কারও গল্পে বেশী মজা পাচ্ছে, কারও গল্পে অতটাও যুক্ত হচ্ছে না। কী হচ্ছে? আপনারা সবাই তো একই গল্প বলছেন, তবে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা এই, শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য আপনি ‘কী’ গল্প বলছেন এটার থেকেও অনেক জরুরী বিষয়, আপনি ‘কীভাবে’ সেই গল্পটা বলছেন। কোথায় থামছেন, কোথায় দ্রুত গতিতে বর্ণনা করছেন, কোথায় বিরতি নিচ্ছেন। প্রাচীন ভারতের কথকতার ‘ফর্ম’ (পথের পাঁচালীর হরিহরের পেশা) আসলে এই গল্প বলার আর্ট – সামান্য গল্প অসামান্য ‘ফর্ম’ চর্চার আকর।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ভ্যান গগের শেষ পেইন্টিং এই ছবিটি – গমের ক্ষেত – দেখুন কীভাবে ‘বাস্তব’ ক্ষেত, ‘বাস্তব’ কাক, ‘বাস্তব’ আকাশ, চাঁদ ভ্যান গগের তুলিতে ওনার নিজস্ব জগতের প্রতিভু হয়ে উঠছে। কীভাবে প্রতিটা তুলির টান যেন ছবি থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে – ‘কীভাবে’ই বড় হয়ে উঠছে ‘কী’র থেকে।

তাই, আপনি যদি ছবি করেন, লেখেন, ছবি আঁকেন – যে কোন মাধ্যমেই আপনি থাকতে পারেন। আপনার ছবিতে আপনি পলিটিক্যালি কারেক্ট নারী-পুরুষ দেখাচ্ছেন কীনা, বিপ্লব, বিদ্রোহ, সামাজিক গল্প বলছেন কীনা, ছবি / কবিতা / পেইন্টিং’র উৎকর্ষতা তার উপর নির্ভর করে না। বরং আপনার হাতে থাকা কাঁচামাল আপনি কীভাবে দেখাচ্ছেন, সাজাচ্ছেন – তার উপরেই আপনার শিল্পের কৃতিত্ব অনেকটা। অনেকটাই। অবশ্যই আপনি ‘কী’ বলছেন তার একটি গুরুত্ব শিল্প নির্বিশেষে থেকেই যায়। আপনার বক্তব্য, বলার আর্জেন্সি, বক্তব্যের দর্শন – এসব শিল্পের জন্য জরুরী। কিন্তু তার চেয়েও বা প্রাথমিক সেই পর্বের পরে জরুরী হয়ে ওঠে আপনার সেই আইডিয়াকে ‘মেটেরিয়াল’ ভাষায় / শব্দে-ছবিতে / রং তুলিতে প্রকাশ করা। তাই শিল্প করতে শেখা ভালো গল্প, ভালো আইডিয়া খুঁজে বেড়ানোই শুধুমাত্র নয় – বরং আপনি কীভাবে সেই আইডিয়াকে রূপ দিচ্ছেন, কীভাবে বক্তব্য বিষয়কে সাজাচ্ছেন, কীভাবে আপনার আইডিয়াকে আপনি প্রশ্ন করছেন। কবিতা লেখার অর্থ প্রেম বা দ্রোহের আবেগ খুঁজে বেড়ানোই শুধু নয়, বরং পাশাপাশি কোন দুটো শব্দ আপনার আবেগকে (যা খুশি হোক সে আবেগ) সাধারণ অর্থের পরিধি ছাড়িয়ে নশ্বরতা দান করছে, তাও। এখানে একটা বড় প্রশ্ন আসে। তবে আইডিওলজি? তবে রাজনীতি? তার অস্তিত্ব কোথায়? তার অস্তিত্ব কী আইডিয়ায় না আইডিয়া সাজানোয়? রাজনীতির উপস্থিতি বিদ্রোহী চরিত্রে না বিদ্রোহী ফর্মে? আমি যদি আদর্শগত ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল কথা বলি, তাহলেও কী আমার শিল্পটি শিল্প হিসেবে উৎকর্ষতা পায়?

ফর্ম সংক্রান্ত আলোচনার সবচেয়ে জটিল জায়গা এইটাই। যেখানে রাজনীতি কীভাবে ফর্মের রাজনীতি, ভাষার রাজনীতি, দেখার রাজনীতি’র মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাকে বোঝা। আমাদের সময়ের অত্যন্ত পরিচিত একটি উদাহরণ আমরা নিতে পারি। কিছুদিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি – টুম্বাড। টুম্বাড ছবি কী বলে? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময়ের একজন ভীষণ ম্যাসকুলিন পুরুষের লোভের গল্প, যে লোভই তাকে শেষ করে ফেলে সবশেষে, অপদেবতার খপ্পরে পড়ে মারা যায়। এবার টুম্বাডের গল্পাংশটুকু, আর পাঁচটা যে কোনো ন্যারেটিভ হরর ফিল্মের মত সাধারণ, খানিক ক্লিশে – কারণ সেই গথিক পরিত্যক্ত বাংলো, বৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু, ‘কী দেখানো হচ্ছে’ – এটি যেখানে সাধারণ কোনো নির্যাস ফিকশন জাতীয় গল্পের বাইরে কিছুই না; সেখানে আমরা দেখছি, চলচ্চিত্রের ক্যামেরা – বলার ভঙ্গীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, কীভাবে মানুষটিকে দেখছে। কীভাবে ওয়াইড এঙ্গেল লেন্সের বিস্তৃততায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম লোভের বশবর্তী হয়ে ছোট্ট ছেলেটিও সম্পূর্ণ ‘পুরুষ’ হয়ে উঠছে। এই ছবির সবচেয়ে জরুরী বিষয় – মূল চরিত্রে একজন তথাকথিত নেগেটিভ চরিত্রকে রেখে – যে ব্রাহ্মণ্যবাদী, পুরুষতান্ত্রিক, অশ্লীল রকমের লোভী – তাঁর চরিত্র স্টাডি করে, শুধু মাত্র বলার গুণে, তাঁকে সিনেমার অ্যাপারেটাস দিয়ে দেখার গুণে ছবিটি আসলে এই প্রতিটি জিনিসের বিপরীতে গিয়ে বক্তব্য রাখছে। আদর্শগত সমালোচনা করছে ঠিক সেই সেই জিনিসগুলোর – যে যে জিনিস তার প্রোটাগনিস্টের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উচ্চকিত না হয়ে, ছবির শেষে নতুন সূর্য আসার প্রতিশ্রুতি না দিয়েও যে প্রগতিশীল ছবি করার যায়। যে ছবির প্রগতি ‘ফর্মে’ – ‘কীভাবে’তে থাকে – এটাই এই মূহুর্তে আমাদের বাংলা শিল্পের (সিনেমার-ও) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী শেখার বিষয়।

‘টুম্বাড’ ছবিতে গাড়ীর শট, যে গাড়ী করে বিনায়ক এবং পান্ডুরঙ্গ টুম্বাড-এ যাচ্ছে। তাদের অন্তর্নিহিত বিকৃতিকে প্রকাশ করছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে বিকৃত গাড়ীর শট

ঠিক ঠিক যায়গায় ঠিক ঠিক কথা বলা, প্রতিবাদী, কনটেন্টে বিপ্লবী, নিজেদের ভাবনাকে আরও কনফার্ম করা পলিটিকালি কারেক্ট মধ্যমানের ঝুড়ি ঝুড়ি শিল্প আমরা নিয়ত চতুর্দিকে দেখে চলেছি। যেখানে শিল্পের ভাষা নিয়ে, তার নিজস্ব বলার ভঙ্গী নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, আছে ‘শুধু শুধু ছুটে চলা/একই একই কথা বলা’। যে দেশ মহাভারতের দেশ, যে দেশ কথকতার দেশ, যে দেশে একই গল্প বারবার, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ফর্মে বলে শিল্পীরা চিরকাল শিল্পের কাছে তাঁদের আহুতি দিয়ে এসেছেন। সে দেশে, সে ভাষায় শিল্পের প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে এহেন দুর্দশা দেখে মনে হয়, এক এক করে আমাদের সব অর্জন আমরা হারিয়ে ফেলছি। এর পরে কি নির্জন কোনো মানুষ তাঁর নির্জন দৈনন্দিনে নিজের সংস্কৃতির কোনো শিল্পকে আঁকড়ে ধরে কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকার সুখটাও পাবেন না?

Discussion about this post