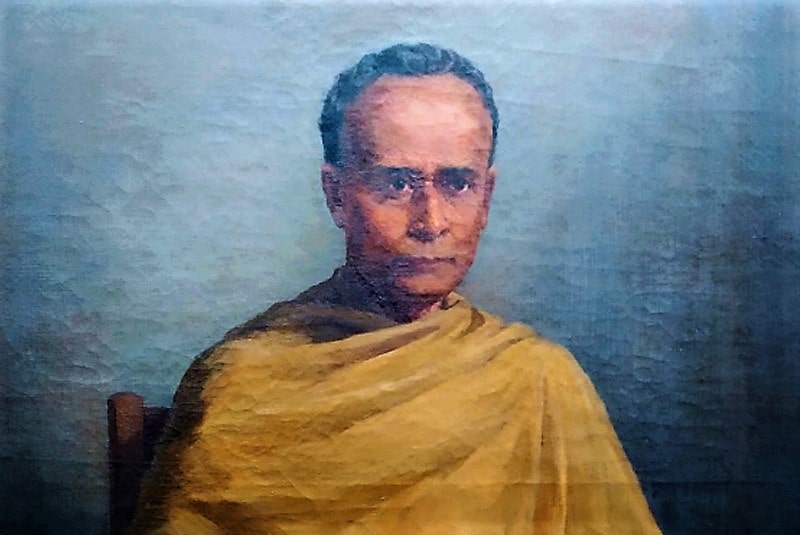

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে সাদা থান পরা বাল্য বিধবার ছড়াছড়ি। ওই সময়কার সাহিত্যিকদের লেখা বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে আমরা বারবার পড়েছি এদের দুঃখের কাহিনী। অত্যাচার থেকে তাদের বাঁচানোর লক্ষ্যেই বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যদিও বিদ্যাসাগরই যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন প্রথম উত্থাপিত করেছিলেন, এমন নয়। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ‘আত্মীয় সভা’র বৈঠকেই বিধবা বিবাহ প্রচলন নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়।

অন্যদিকে, ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইয়ং বেঙ্গলের উদ্যোগে বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমত নেওয়া শুরু হয়। তাদের এই আন্দোলনের ফলেই ১৮৩৭ সালের ৩০ জুন ইন্ডিয়ান ল কমিশনের সেক্রেটারী জে পি গ্র্যান্ট হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আইন পাশের জন্য বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের মতামত জানতে চান। কিন্তু প্রায় সকলেই হিন্দু সামাজিক প্রথাকে গুরুতর আঘাত করা হবে। এ জাতীয় আইন পাস করা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে বলেই, তা বাতিল করে দেন।”

আরও পড়ুন শাসকের দালালের সামনে চটি পরেই টেবিলে তুলেছিলেন পা! মাথা নোয়াতে শেখেননি বিদ্যাসাগর

যদিও এত কিছুর পরে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ নিয়ে এগিয়ে আসেন। অবশেষে ১৮৫৬-র ২৬ জুলাই পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। এর পরেই ১২, কৈলাস বোস স্ট্রিটে (তখনকার সুকিয়া স্ট্রিট) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই হয় প্রথম বিধবা বিবাহ। তারিখটা ছিল ১৮৫৬-র ৭ ডিসেম্বর। পটলডাঙার লক্ষ্মীমণি দেবীর দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতির সঙ্গে প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ হয়। ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ এই বিবাহ এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৫ অগ্রহায়ণ বিয়ের দিন স্থির হলেও শ্রীশচন্দ্র নাকি ‘সময়কালে মাতৃ প্রতিবন্ধকের ছল করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ’ করেন। পত্রিকায় আবার লিখেছে, “লোকে কহিতেছে, পাত্রী বিধবা নয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক টাকা দিয়ে কুমারী মেয়ে কিনে এনেছেন।”

আরও পড়ুন অজানা বিদ্যাসাগর! হোমিওপ্যাথি চর্চার ফলে আবিষ্কার করলেন হাঁপানির ওষুধ

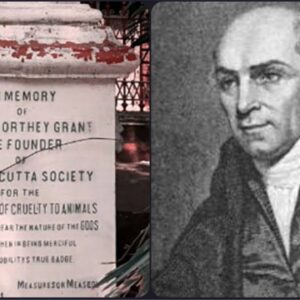

সেই সময়ের নিরিখে বিদ্যাসাগর বিপুল খরচ করেছিলেন বিয়েতে। কালীপ্রসন্ন সিংহ, পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের মতো তাবড় শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন সেই রাতে। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ‘আ-যৌবন সুহৃদ’। তাঁর বাড়িতেই রচিত হয়েছিল সেই অধ্যায়, যা হিন্দু-সমাজকে চালিত করেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, প্রথম বিয়েটি এ বাড়িতেই দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যদিও সেই বাড়িটি এখন ভাগ হয়ে গিয়েছে নানা মালিকানায়। গবেষকদের মতে প্রথম বিধবা বিবাহ হওয়ায় ওই বাড়িতে একটি ফলক ছিল। শুধু ফলকই নয়, ছিল আরও বেশ কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু সে সবের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না এখন।

অন্যদিকে, ১৯৬১-তে শ্রীপান্থ লিখেছেন, সুকিয়া স্ট্রিটের এই অংশের নাম আজ কৈলাস বোস স্ট্রিট। বাড়ির সংখ্যাও আর ‘১২’ নেই। পরবর্তী কালে সুনীল মুন্সি (১৯৭৪) এবং রাধারমণ মিত্রও (১৯৭৭) কৈলাশ বোস স্ট্রিটের ‘৪৮’ নম্বর বাড়িটিকেই অতীতের ১২ নং বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও ওই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দাদের বক্তব্য, তাঁরা সে সব সম্পর্কে কিছু জানেন না। কান পাতলে শোনা যায়, যদি এ বাড়ি হেরিটেজ ঘোষণার তোড়জোড় শুরু হয়, তা হলে তাঁরা বিপদে পড়বেন। সেই ভয়েই সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যকে কালের গহ্বরে চিরতরে পাঠিয়ে দেওয়ার এই অপচেষ্টা?

Discussion about this post