দীপাবলি মানেই আলোর মেলা। প্রদীপের হলুদ আলো, মোমবাতির মৃদু জ্যোতি, টুনি লাইটের ঝিকিমিকি আর তার সঙ্গে যোগ হয় রঙিন আতসবাজির রোশনাই। এই সব মিলেই যেন এক জাদুকরী রাতের জন্ম হয় দীপাবলির দিন। এখন অবশ্য বিয়েবাড়ি থেকে নববর্ষ— সব উৎসবেই বাজির ধুম, কিন্তু একসময় কালীপুজোর রাতেই তার আসল মাহাত্ম্য ছিল।

বাড়ির বাবা-কাকারা তখন ছুটতেন নুঙ্গি কিংবা শহরের বিখ্যাত বাজি বাজারে। ব্যাগভর্তি হয়ে উঠত চরকি, তুবড়ি, রকেট, তারাবাতি, ইলেকট্রিক তার বা সাপবাজির মতো নানা রকমের খেলনাবাজিতে। উঠোনে বা ছাদে চলত প্রতিযোগিতা— কার তুবড়ি কত উঁচুতে উঠবে, কার রকেট কোথায় গিয়ে ফাটবে! সেই রকেট যে মাঝে মাঝে পড়শি বাড়ির জানলা পেরিয়ে ঢুকে পড়ত, সে-ও ছিল এক আলাদা গল্প। তখন গাছ কাটা বা পুকুর বুজিয়ে বহুতল গড়ার যুগ আসেনি, দূষণের ভয়ও আজকের মতো ছিল না। কালীপুজোর সেই রাত মানে ছিল মফস্বল জুড়ে এক বর্ণময় উৎসব— আলো, আওয়াজ আর উচ্ছ্বাসের সমাহার।

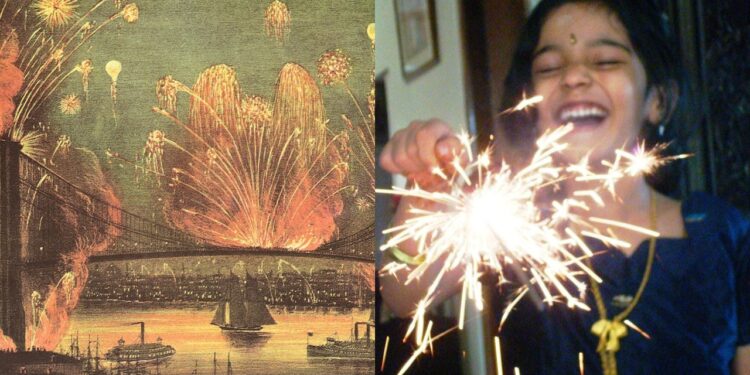

কিন্তু আতসবাজি মানেই বারুদের শিল্প। অথচ বারুদ তো মূলত যুদ্ধের জিনিস— কীভাবে তবে যুদ্ধের এই উপাদান মিশে গেল আনন্দ-উৎসবে? ইতিহাস বলছে, এই অভিনব ভাবনার জন্ম চিনে। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে লিউয়াং অঞ্চলে বাঁশের ফাঁপা ডাল আগুনে ফেলে সৃষ্ট ‘প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ’ থেকেই আতসবাজির শুরু। চিনারা বিশ্বাস করতেন, এই ‘বিস্ফোরিত বাঁশ’ খারাপ আত্মাকে দূরে রাখে। পরে ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এক চিনা অ্যালকেমিস্ট পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার ও কাঠকয়লা মিশিয়ে তৈরি করেন পৃথিবীর প্রথম বারুদ। সেটি ফাঁপা বাঁশ বা কাগজের নলে ভরে তৈরি হয় প্রথম কৃত্রিম আতসবাজি— ‘বাওঝু’ বা ‘বোগান’। সং রাজবংশের আমলে (৯৬০–১২৭৯ খ্রিঃ) এই আতসবাজি সাধারণ মানুষের বাজারেও পাওয়া যেত, আর ১১১০ সালে সম্রাট হুইজং রাজপ্রাসাদে আয়োজিত করেন বিশাল আতসবাজির প্রদর্শনী।

তেরোশো শতকে ইউরোপে ঢুকে পড়ে আতসবাজি— বলা হয়, মার্কো পোলো ১২৯৫ সালে পূর্ব দেশ থেকে ইউরোপে এটি নিয়ে আসেন। ১৪শ শতকে বাজি তৈরির চল ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে, আর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে তা জনপ্রিয় হয় রাজউৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। ইউরোপের রাজারা দুর্গ আলোকিত করতে, প্রজাদের মুগ্ধ করতে ব্যবহার করতেন আতসবাজি।

ইতালির হাত ধরেই আতসবাজি পেল তার শিল্পরূপ— চূর্ণ ধাতু, কাঠকয়লা, আর বারুদের মিশ্রণে তৈরি হল রঙিন স্পার্কলার। ১৮শ শতকে রসায়নবিদ বার্থোলেট আবিষ্কার করলেন, পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে বেগুনি আলো পাওয়া যায়; বেরিয়াম, স্ট্রন্টিয়াম, তামা, সোডিয়ামের যৌগে তৈরি হল সবুজ, লাল, নীল, হলুদের ঝলকানি। ধাতব ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণে ফুটল রূপালি আলোর ফুলকি। এইভাবে আতসবাজি হয়ে উঠল রঙের জাদু। ইউরোপ থেকে তা পাড়ি দেয় আমেরিকায়— ১৭৩০ নাগাদ উপনিবেশবাদীদের হাত ধরে সেখানে পৌঁছে যায়। ১৭৭৭ সালের মার্কিন স্বাধীনতা দিবসেই প্রথম আতসবাজি ব্যবহৃত হয়, যা পরে আমেরিকার জাতীয় ঐতিহ্য হয়ে ওঠে।

তবে, এ তো গেল আমেরিকার কথা, কিন্তু ভারতে আতসবাজি কখন এল, তা নিয়ে নানা মত। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, ১৫১৮ সালে গুজরাটে এক রাজবিয়েতে প্রথম ব্যবহার হয় আতসবাজির— পর্তুগিজ পর্যটক বারবোসা তাঁর বিবরণে লিখেছেন সে কথা। অন্যদিকে অনেকে বলেন, ইসলাম বিজয়ের পরে ভারতে বাজির প্রচলন ঘটে। ইতিহাসে পাওয়া যায়— ১৬০৯ সালে বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ তাঁর সেনাপতির মেয়ের বিয়েতে আতসবাজির পেছনে খরচ করেছিলেন ৮০,০০০ টাকা। মরাঠি সাধক একনাথের কবিতা ‘রুক্মিণী স্বয়ম্বরা’-তেও পাওয়া যায় কৃষ্ণ-রুক্মিনীর বিয়েতে বাজির বর্ণনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। ‘পেশওয়াঞ্চি বাখর’ নামের মরাঠি সাহিত্যে তার উল্লেখ মেলে। রাজস্থানের কোটায় তখন চারদিন ধরে দীপাবলি উৎসব পালিত হত, যেখানে লক্ষ প্রদীপের সঙ্গে হত বিশাল আতসবাজির প্রদর্শনী— যাকে বলা হত “লঙ্কা অফ ফায়ারওয়ার্কস”।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর কোম্পানির আমলে বাংলায় আসে আতসবাজি। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতায় বাজির আমদানি শুরু হয়। তখন বাজি আসত লখনউ থেকে, আর বাজি তৈরির লাইসেন্স পেতেন কিছু বিশেষ কারিগর— যেমন মইনুদ্দি বা কালীচরণ সিংহ। মুর্শিদাবাদের কারিগররাই ছিলেন সেই সময়ের সেরা বাজিওয়ালা। গার্ডেনরিচের মেনউইক সাহেবের বাগানবাড়িতে তখন বসত বাজির মেলা, যেখানে নানা কসরতের প্রদর্শনী হত। তখন কলকাতায় হাউই বাজি নিষিদ্ধ ছিল— খড়ের ছাউনি থাকা শহরে তা ছিল বিপজ্জনক। জনপ্রিয় ছিল তুবড়ি, চরকি আর ফানুস। শিমুলিয়ার চড়কের মাঠে বিক্রি হত তুবড়ির খোল, আর কালীপুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই আকাশ ভরে যেত রঙিন ফানুসে— কখনও তা নিত প্রাণীর রূপ, কখনও আকাশে আলো দিয়ে লেখা হত শব্দ।

বিংশ শতকের শুরুতে দক্ষিণ ভারতের শিবকাশী হয়ে ওঠে আতসবাজির রাজধানী। পি. আইয়া নাদার ও তাঁর ভাই শানমুগা নাদার ১৯২৫ সালে স্থাপন করেন প্রথম কারখানা। শুরুটা হয়েছিল দেশলাই শিল্প থেকে, পরে আমদানি করা জার্মান মেশিনে তৈরি হতে লাগল আতসবাজি। আজ শিবকাশীতে রয়েছে পাঁচশোরও বেশি বাজি নির্মাতা— যাদের হাতেই ভারতের দীপাবলির রাত হয়ে ওঠে আলো ঝলমলে।

Discussion about this post