“ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে, কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা…” পৃথিবীর সব লড়াই কি আর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে জেতা যায়? আবার সব লড়াই কি মানুষে মানুষে হয়? গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো লড়াই কিন্তু হয় মানুষের সঙ্গে অন্য পশুদেরও। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে এক ভয়ংকর খেলার কথা, যেখানে ক্রীতদাস বা সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের সামনে ছেড়ে দেওয়া হতো ক্ষুধার্ত বাঘ বা সিংহকে। এই অসম লড়াইয়ে অধিকাংশ সময়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো অসহায় সেই ব্যক্তি। কিন্তু পাখির সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ে মানুষ করেছিল অসহায় আত্মসমর্পণ, এমন কি কখনও শুনেছেন? তাহলে চলুন, আজ সেই গল্পই জানবেন আপনারা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাজার হাজার যুদ্ধফেরত সৈনিকদের কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার সরকার। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় সরকার ‘সৈনিক পুনর্বাসন প্রকল্প’ চালু করে। এর ফলে পাঁচ হাজারেরও বেশি সৈনিক কৃষিকাজ শুরু করে। কিন্তু এরই মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ‘গ্রেট ডিপ্রেশন’ বা ‘মহামন্দা’ শুরু হয়ে যায়, যার ফলে লাভের মুখ দেখতে পাননি অনেকেই। অর্থকষ্টে বহু সৈনিক তাঁদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেন আবার অনেকে আত্মহত্যাও করেন। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে এইরকম এক টালমাটাল পরিস্থিতিতে আরও এক বিপর্যয় আসে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তিক এলাকাগুলো হয়ে ওঠে প্রায় কুড়ি হাজার এমু পাখির বিচরণক্ষেত্র। এদের প্রজননের মূল সময় মে ও জুন মাস। প্রজননের পর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার শুকনো জায়গা থেকে আরও পশ্চিমে চলে যায় এমুরা। কারণ শীতে খাবার ও জল কমে যায়। আর এরকম অস্বাভাবিক পরিযানের ফলেই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই পাখিদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মানুষদের।

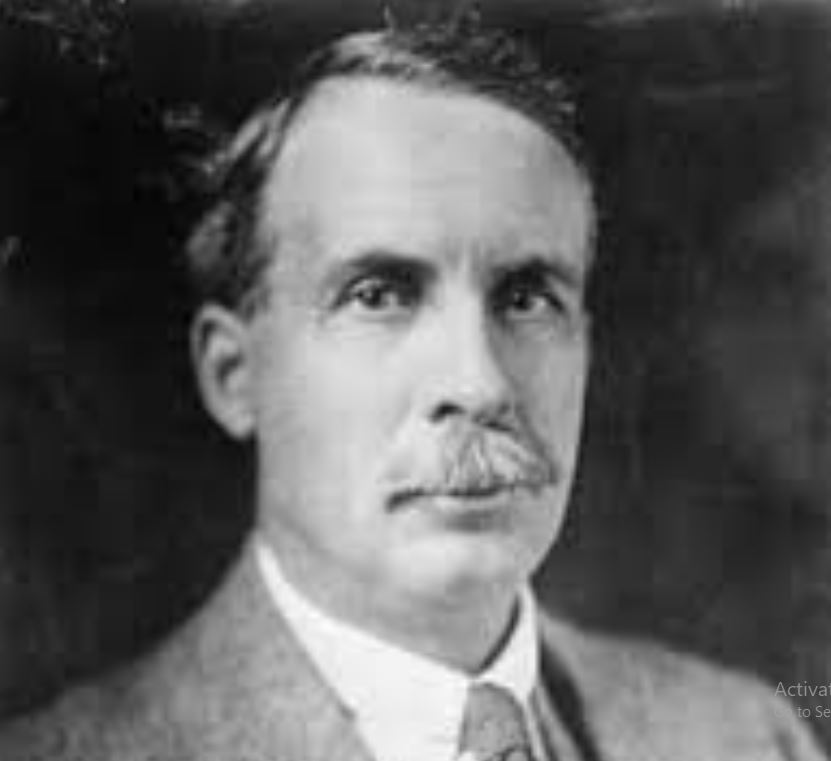

এমুরা অস্ট্রেলীয় আইনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রক্ষিত ছিল ১৮৭৪ সালের শিকার আইনের আওতায়। তবে ১৯২২ সাল থেকেই আবাদি জমিতে তাদের উৎপাত শুরু হওয়ায় সরকার তাদের শস্য ক্ষতিকারক প্রাণীরুপে চিহ্নিত করে, এবং নতুন আইনে শস্য রক্ষায় তাদের শিকারে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকেনা। সাধারণত বাঁশ ও তারকাঁটার বেড়া দিয়ে আটকে রাখা যায় এমুদের। তবে মন্দার সময় বেড়ার বন্দোবস্তও করা যায়নি। সৈন্যদের তো মাথায় হাত। এমুরা খুবই দ্রুতগতির এবং বন্য। এদের বিরুদ্ধে বন্দুকের ব্যবহারও খুব বেশি কার্যকর হয় না। এই পরিস্থিতিতে সৈনিকেরা এক হয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় পার্থ শহরে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ পিয়ার্সের কাছে। তারা তখনকার নতুন প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় বন্দুক বা মেশিন গান দাবি করে। পিয়ার্স দেখলেন এই দুঃসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একথা বলে কোনো লাভ নেই। তাই মিলিটারি বোর্ডকে না জানিয়ে তিনজন সেনা আধিকারিককে দুটি আধুনিক লুইস মেশিন গান ও দশ হাজার বুলেট দিয়ে সেই সৈনিকদের সঙ্গে পাঠালেন পিয়ার্স।

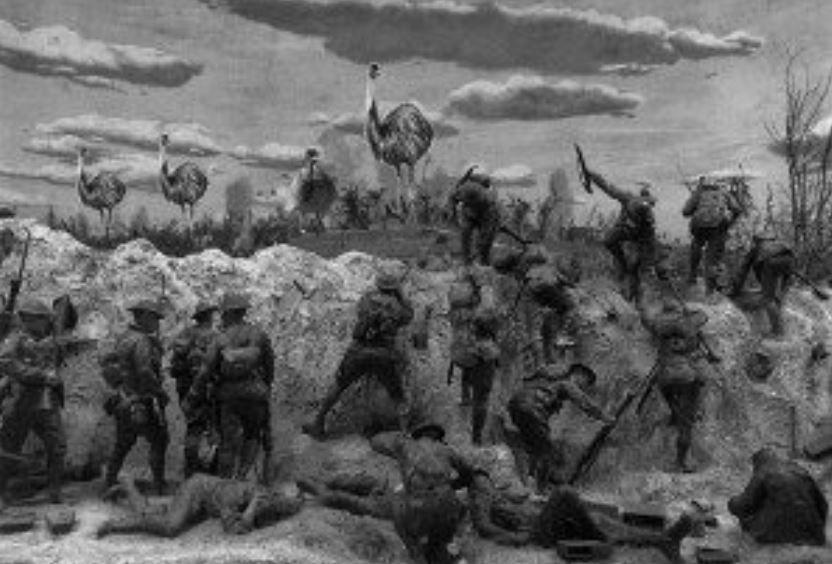

১৯৩২ এর ২ নভেম্বরে শুরু হয় মানুষ ও পাখির যুদ্ধ। সৈনিকরা ফেরত আসার সময় তাদের নজরে পড়ে প্রায় পঞ্চাশটি এমু। কিন্তু তারা বন্দুকের নাগাল থেকে অনেক দূরে থাকায় তাদের মারার প্রায় সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, এমুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় চারদিকে। প্রথম দিনেই অনেক গুলি অযথা খরচ হয়। দ্বিতীয় দিনে সৈনিকরা গোপনে হামলার পরিকল্পনা করলেও একটি খুব একটা লাভ হয়নি। কয়েকশো রাউন্ড গুলি খরচ করে শুধু ডজনখানেক এমুই হত্যা করা যায়। পরের কয়েকদিনও এভাবেই যায়। এরপর এমুদের উৎপাত বেড়ে দ্বিগুণ হয়। ১২ নভেম্বর সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ ওই অঞ্চলে সেনা ও অস্ত্র মঞ্জুর করে। ১৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় দফার অভিযান। ১০ ডিসেম্বর মেজর জি পি ডব্লিউ মেরেডিথ তাঁর রিপোর্ট জমা দেন। তাতে গুলি ও হত্যার হিসেব দেওয়া হয়। ৯৮৬০ রাউন্ড গুলিতে ৯৮৬ টি এমুর মৃত্যু। অর্থাৎ প্রতিটি এমুর জন্য গড়ে ১০টি করে বুলেট খরচ হয়েছিল।

এমুদের মধ্যেও রয়েছে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও প্রক্রিতিগত ভাবে পাওয়া সামরিক প্রবৃত্তি। তারা পায়ের আওয়াজ পেলেই শত শত ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক দলে একটি করে নেতা থাকে, যারা লক্ষ্য রাখে শত্রুর আগমনের। তাই শেষ পর্যন্ত ফসল কোনোমতে বাঁচাতে পারলেও বছরের পর বছর ধরে এমুদের অত্যাচার মেনেই নিতে হয় মানুষকে। সেনাবাহিনী দিয়েও প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত তাদের আটকে রাখা যায়নি। তবে এরপরে এমুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি বেড়ার ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় চাষীরা ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এই যুদ্ধে মানুষ জয় পায়নি কখনোই। মানুষ প্রকৃতির কাছে তখনও অসহায় ছিল, আজও অসহায়।

Discussion about this post