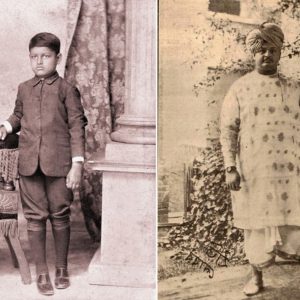

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে মার্কিন মুলুকে প্রবাসী বাঙালিদের ছবি চোখে পড়ে। তখন তাদের সুখী জীবনযাপনের চিত্র দেখে মুগ্ধ হই। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের অনেকের কাছেই আমেরিকা একটা স্বপ্নের দেশ। অনেক মাইনেওয়ালা চাকরি আর উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানি! এপার ও ওপার বাংলা থেকে প্রচুর বাঙালি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাসা বেঁধেছেন। সৃষ্টি করেছেন একটা বঙ্গ-আমেরিকান সংস্কৃতির। কিন্তু ঠিক কবে থেকে ভাগ্যান্বেষণে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমাতে শুরু করল এ দেশের মানুষ? সেই ইতিহাস জানতে আমাদের যেতে হবে আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। সেই শুরুর দিকে পূর্ব বাংলার যেসব বাঙালি আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন, নিদারুণ কষ্ট আর লড়াই-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সেখানে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের দাঁড়ানোর পাটাতন।

১৭৮৫ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার কিছু মানুষ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোতে রাখা নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে এই বিষয়ের। এনারা মূলত ছিলেন শিপ জাম্পার। জাহাজ থেকে লুকিয়ে এবং ইমিগ্রেশনের চোখকে এড়িয়ে, গোপনে যারা ভিনদেশের মাটিতে আশ্রয় নেন, তাদেরকেই বলা হয় শিপ জাম্পার। ভারত তখন ইংল্যান্ডের অধীনে, তাই বিষয়টি খুব কঠিন ছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশদের কড়া নজর এড়িয়ে মোট বারোজন বাঙালি আমেরিকায় এসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই বারোজন বাঙালির ভাগ্যে কী জুটেছিল, সে সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায় না।

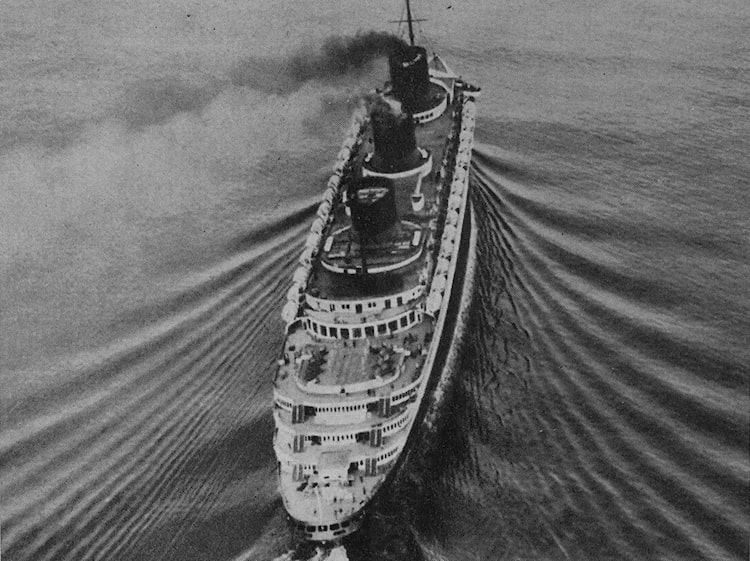

এ বার আলোচনা করা যাক, সেই সময়ে শিপ জাম্পার হয়ে আমেরিকা পৌঁছনোর রাস্তা কী ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাহাজের যে কোনো ধরনের একটা খালাসির কাজ নিয়ে, আমেরিকা বা বিলেতের বন্দরে গোপনে গা ঢাকা দেওয়ার অভিনব কৌশলটি পূর্ব বাংলাসহ উপমহাদেশের উচ্চাকাঙ্খী কিছু মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাঙালিদের কাছে যে রুটটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায়, তা হলো কলকাতা বা হুগলি বন্দর থেকে কোনো ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ান জাহাজে চড়ে প্রথমে লন্ডন হয়ে লিভারপুল। তারপর লিভারপুল থেকে নিউইয়র্ক বা বাল্টিমোর যাওয়া। অবিভক্ত বাংলা থেকে আসা এই সহজ-সাধারণ লোকগুলো ইমিগ্রেশনকে ফাঁকি দিয়ে কোনো বন্দরে পৌঁছে তাদের জীবনের গন্তব্য তৈরি করে নিতেন।

জাহাজের শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি খালাসিদের প্রচণ্ড রকম শারীরিক কাজ করতে হত। এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁরা যে পারিশ্রমিক পেতেন, তাতে দেশে ফেলে আসা সংসারেই কিছু পাঠাতে পারতেন না। তবে যেহেতু তাঁদের সবার মূল লক্ষ্য ছিল আমেরিকা বা বিলেত, তাই অবলীলায় এই কঠিন পরিশ্রমকে হাসিমুখেই মেনে নিতেন। অনেকেই আবার স্থানীয় কোনো আমেরিকান নারীকে চুক্তিতে বিয়ে করে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বৈধ কাগজপত্র বানাতেন। তবে ভিনদেশের মাটিতে কীভাবে এক বাঙালি আরেক বাঙালির পাশে এসে দাঁড়াবেন এসব বিষয়ে তাদের সবার মধ্যেই এক অসাধারণ অলিখিত ঐক্য ছিল।

সেই সময়ে ঘাট-সারেং পদটিকেও এই ভবিষ্যৎ জাহাজিরা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখতেন। কারণ তাদের খুশি করতে পারলেই লন্ডন বা নিউইয়র্কের কোনো জাহাজের খালাসির চাকরি জোগাড় করা সহজ হত। তারপর সেই জাহাজ থেকে গা ঢাকা দিয়ে গোপনে লুকিয়ে অজানা আমেরিকার কোনো উপকূলে নেমে পড়া যাবে। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্প ‘নোনাজল’-এর কিছু অংশে সেই ইতিহাসের অসাধারণ চিত্রায়ণ রয়েছে। “আমাকে সাহায্য করতে হলো শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভেতরে তার সু, জুতো, মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভেতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটি ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বুগুরে, যেখানে সিলেটিরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোনো ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।”

নিউইয়র্কের হারলেম, লোয়ার ইস্ট সাইড (ইস্ট ভিলেজ), ব্রুকলিনের ব্রুকলিন হাইটস — এই শহরগুলোও পলাতক জাহাজের খালাসিদের কাছে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আবার আরেকটা দল ছিল, যারা এলিস আইল্যান্ডে আসত বটে, কিন্তু তাদের গন্তব্য ছিল দক্ষিণে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম অন্য কোনো অঙ্গরাজ্যের দিকে। এ ক্ষেত্রে তারা যেত নিউ অরলিয়েন্স, মিশিগানসহ বিভিন্ন শহরে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই জাহাজ থেকে পালিয়ে, সাউদার্ন রেইলওয়ে ফাস্ট মেইল বা সাউথ ওয়েস্টার্ন ভেস্টিবুলড লিমিটেড ট্রেনে চড়ে ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন শহরে নিজেদের বসত গড়তেন। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার যে এই শিপ জাম্পারদের স্বপ্ন আমেরিকায় বসত গড়া হলেও তারা নিজ-দেশ থেকে যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র যেমন রেশম, মসলিন বা মনিহারি তৈজসপত্র, মশলাপাতি সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। উদ্দেশ্য একটাই—এসব বিক্রি করে কিছু উপার্জন করা। আর বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসা মনিহারি দ্রব্যাদি আমেরিকা বা লন্ডনের মাটিতে বিক্রি করতেন।

১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের আমেরিকার আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, শুধু নিউ অর্লিয়েন্স শহরেই বাংলা থেকে আসা সেই সময়ে বাঙালির সংখ্যা ছিল ৫০ জন। এই ৫০ বাঙালি শহরের বিভিন্ন এলাকায় কমপক্ষে ৮টি বাড়ি ভাড়া করে সবাই সেখানে গাদাগাদি করে থাকতেন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে এভাবেই কিছু স্বপ্নচারী বাঙালি, জাহাজের খালাসি হয়ে কঠিন জীবনযুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে দেশান্তরি হয়েছিলেন। বসতও গড়েছিলেন আমেরিকায়। তাদের রেখে যাওয়া পদচিহ্ন অনুসরণ করে, মার্কিন মুলুকে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের অস্তিত্বের ভিত শক্ত করেছি।

তথ্য ঋণ –

১। শিপ জাম্পার: বাঙালির আমেরিকা যাত্রা – আদনান সৈয়দ

২। Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America – Vivek Bald

Discussion about this post